浅色/深色

电子计算机

提示

20 世纪人口暴增,科学与工程进步迅速,航天计划成形。以上导致数据的复杂度急剧上升、计算量暴增,对于计算的自动化、高速有迫切的需求。

继电器

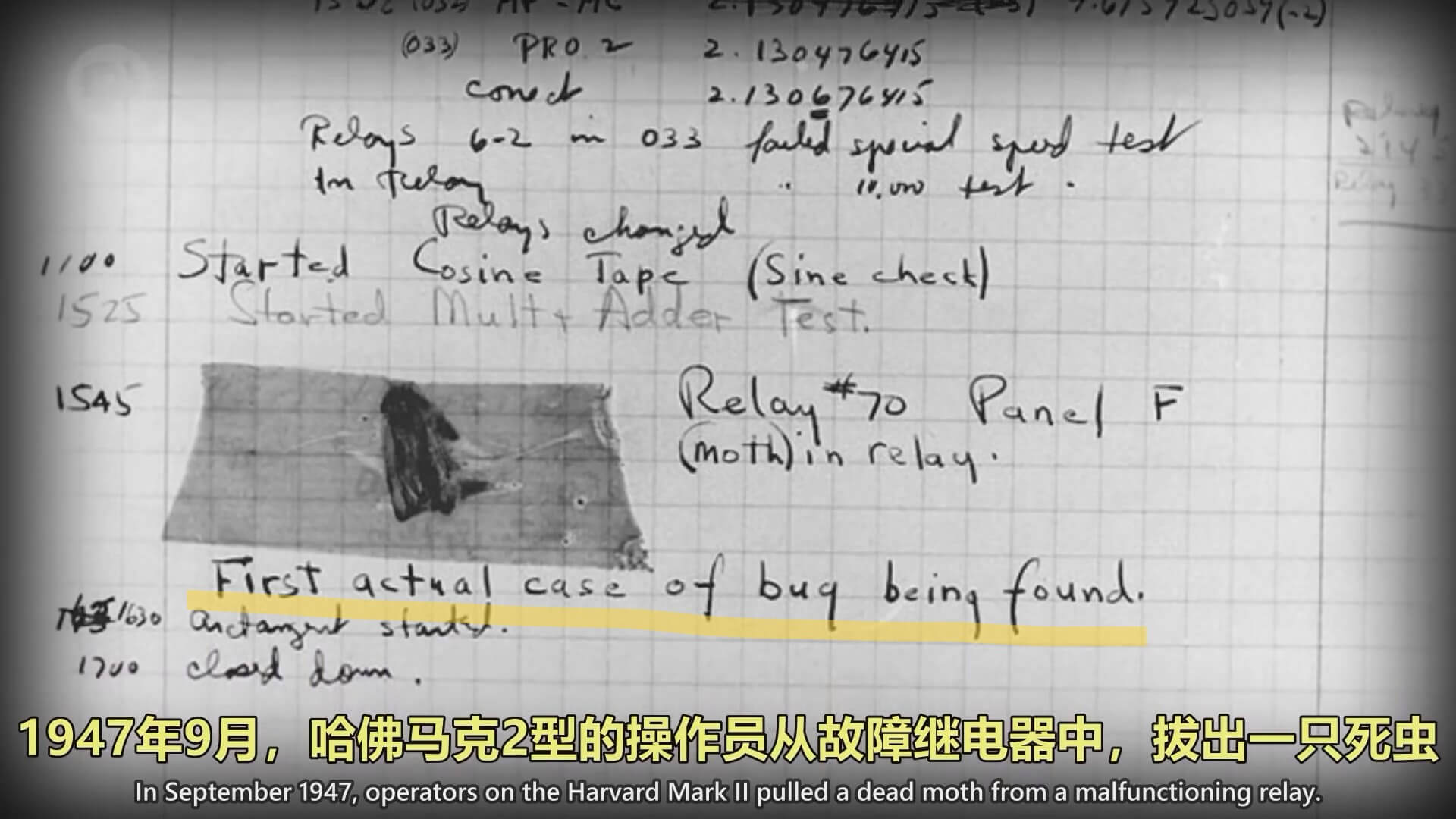

1944 年 IBM 建造的哈佛马克一号是当时最大的机电计算机,体积非常巨大,这台机器是为了给「曼哈顿计划」跑模拟数据的,它拥有大约 3500 个继电器。

继电器是用电控制的机械开关。继电器有根「控制线路」,控制电路是开还是关。当螺线圈通过电时,其会产生磁场,吸引上面的线闭合,达到连通的目的。这个继电器可以用于机器进行控制。

糟糕的是,继电器开关有一定质量,这会影响其闭合。其一秒能够闭合 50 次,导致计算机的运算非常慢。

信息

哈佛马克一号 1 秒能做 3 次加减运算,1 次乘法要 6 秒,除法要 15 秒,更复杂的操作,比如三角函数,可能要一分钟以上。

除了速度慢,另一个限制是齿轮磨损。随着机器的不断运行,机械器件的磨损不可避免

信息

哈佛马克一号的任何一个继电器发生故障,就会导致计算出错,而一个计算可能耗时好几天,这是非常致命的。

此外,巨大、黑色、温暖的机器也会吸引虫子。虫子的英文是 Bug。虫子附着在大型计算机的组件上,会导致其运行出错。那么,机器故障(Bug)的来源也是此。

要进一步提高计算能力,我们需要更快更可靠的东西来替代继电器

电子管

一个新的电子组件出现了 —— 「热电子管」。这种电子管只能运行电流单向运动,当电流反向时,电子管不能发光。这种管叫「二极管」。

但是我们需要的是一个可以控制开和关的元件,在 1906 年美国的李·德弗雷斯特在二极管中的两个电极之间加入了第三个控制电极,从而发明了真空三极管,真空三极管和继电器有着相同的功能,但是由于没有机械部件的物理移动,所以它的磨损很少,开闭速度可以达到每秒上千次。

真空三极管在无线电、长途电话等电子设备中大量运用,持续了近半个世纪。

刚开始时,这种三极管造价昂贵,而且一个计算机需要上千个电气开关。不过随着时间推移,一些政府部门可以承担这个价格。这标志着计算机从机电转向电子。

信息

第一个大规模使用真空管的计算机是 1943 年的「巨人一号」,用于破解纳粹通信,它有 1600 个真空管,被认为是第一个可编程的电子计算机,编程方法是把几百根电线插入插板,但是需要特别的配置。

电子计算机

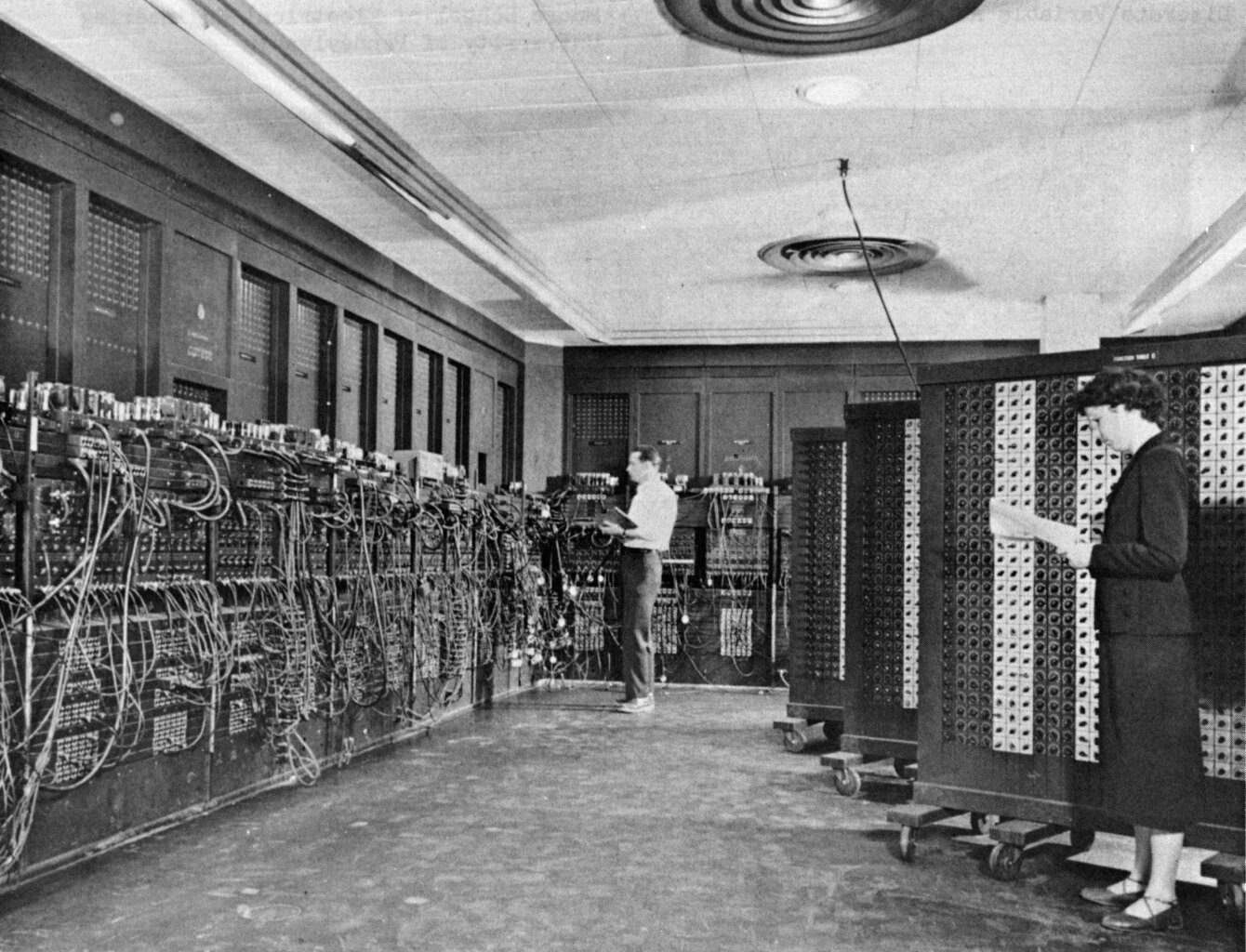

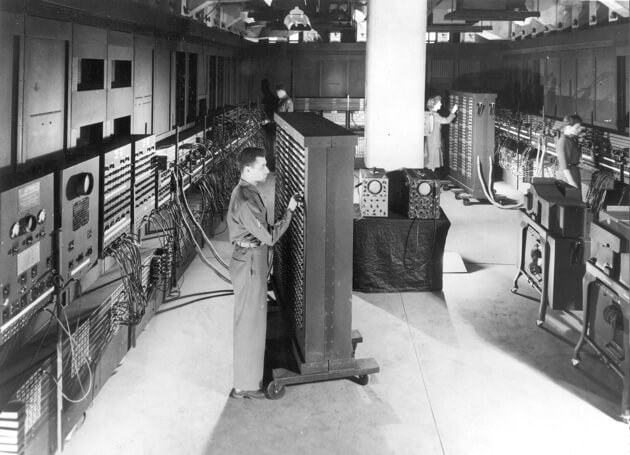

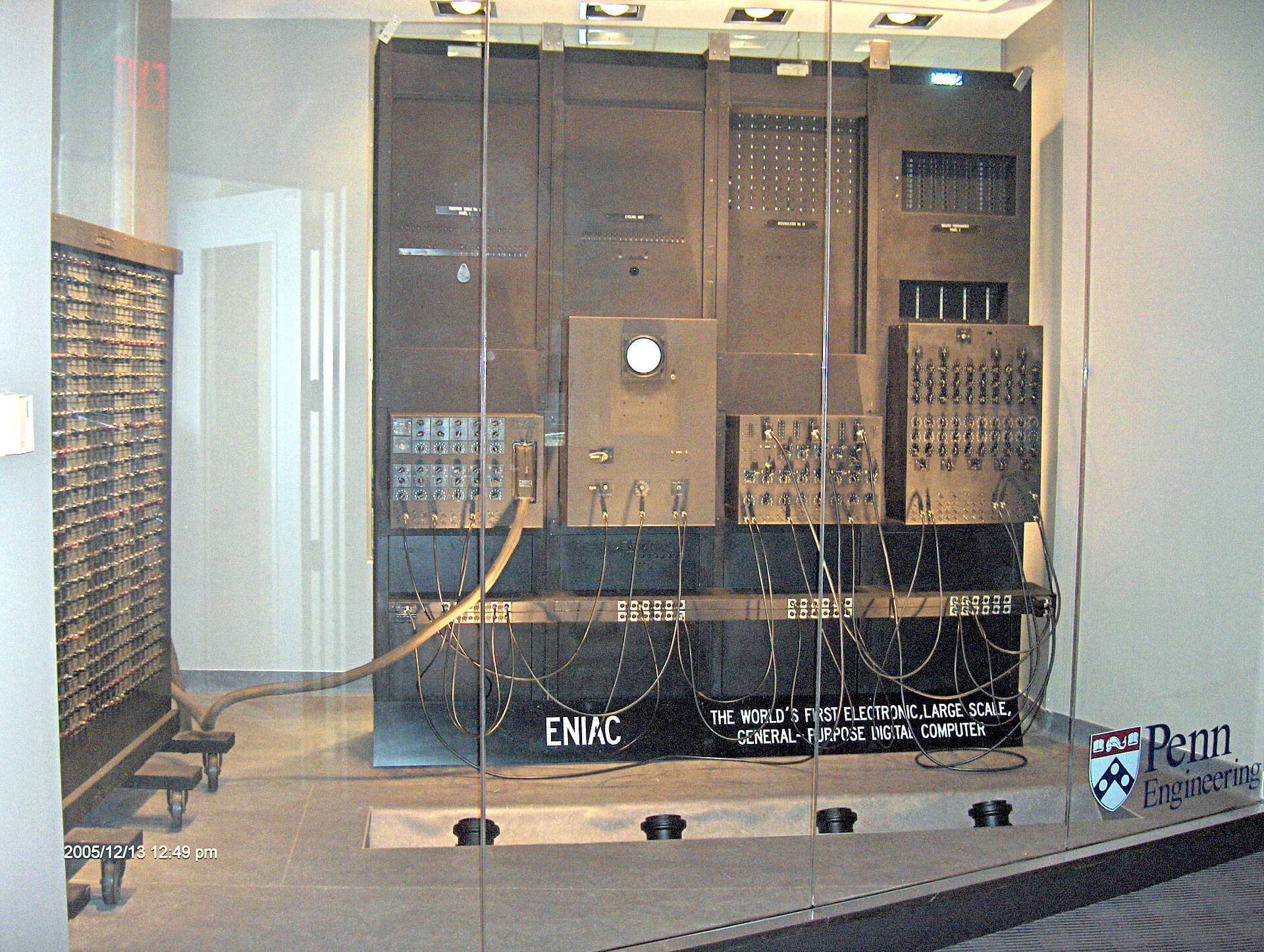

世界上第一个真正的通用的可编程计算机是 ENIAC(电子数值积分计算机)。1946 年在美国宾夕法尼亚大学建造成功。ENIAC 每秒可执行 5000 次加减法,不过由于真空管很多,它几乎半天就会出现一次故障。

ENIAC(埃尼阿克)是世界上第一台通用计算机,和一个房间一样大。

ENIAC 的四个面板和一个函数表

晶体管

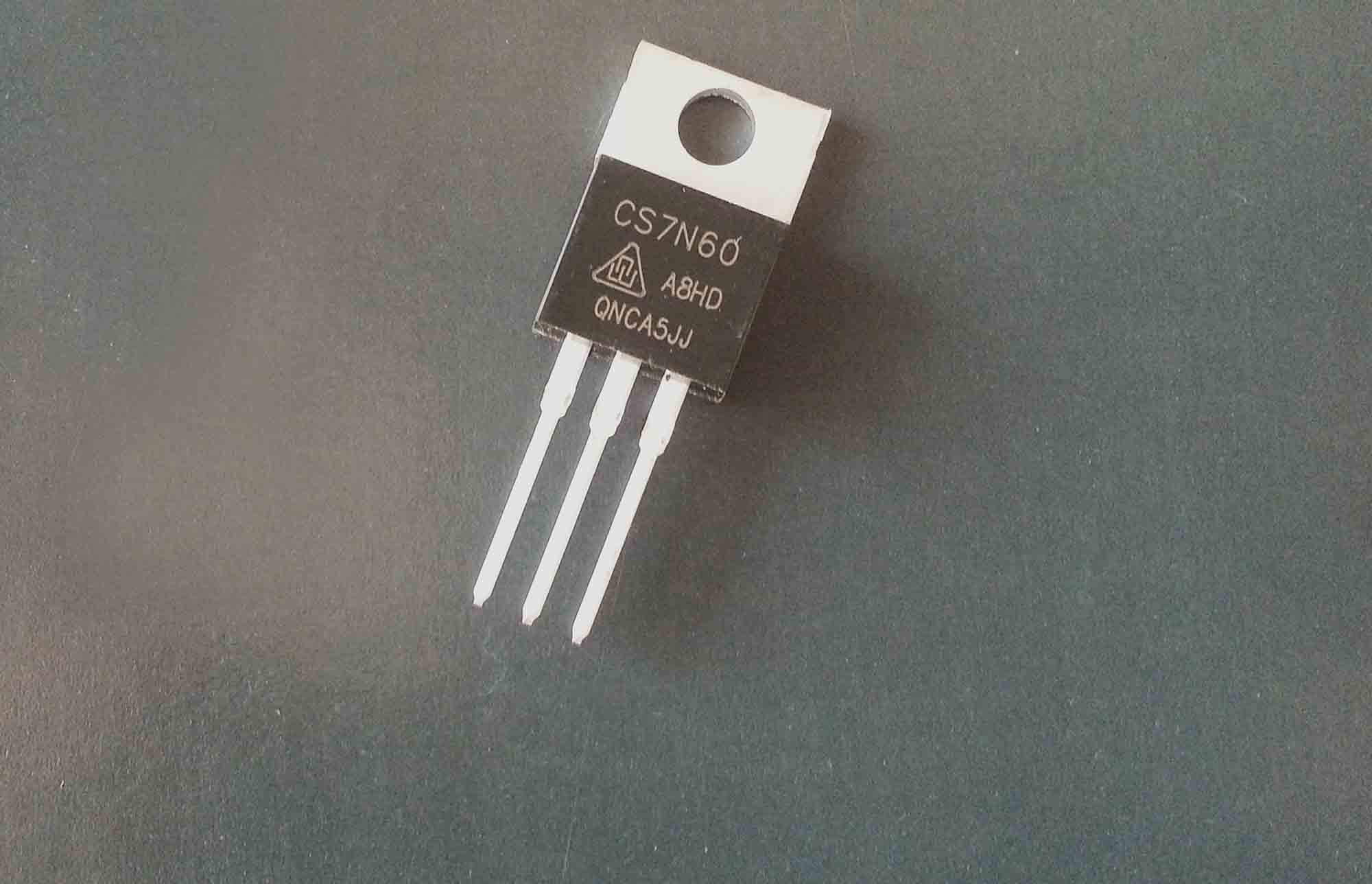

为了降低成本和大小,同时提高可靠性和速度,我们需要一种新的电子开关。1947 年,贝尔实验室发明了晶体管(晶体三极管),一个全新的计算机时代来临了。

晶体管有两端电极叫做「源极」和「漏极」,中间的材料叫「栅极」,栅极使用半导体材料(有时候导电,有时候绝缘)

晶体管每秒开关一万次,相比较体型巨大且玻璃易碎的真空管,固态的晶体管占尽优势。

固体管和晶体管大小的比较

由于晶体管的体积很小而且价格便宜,这样我们就能制造出更小更便宜的计算机。

1957 年发布的 IBM 608 是第一款完全使用晶体管且消费者可以买到的计算机,它有 3000 个晶体管,每秒可以执行 4500 次加减法、80 次的乘除法

如今,晶体管小至几十纳米,运算次数达到几十上百万,并且有几十年的寿命。

接下来

从继电器到电子管到晶体管,计算机的体积越变越小,速度越变越快,如何利用晶体管进行计算呢?